(21 et 22 avril 1915)

Y ont participé :

- Henri AUGIER de Saint-Maximin (9ème BCP) est est blessé par balle le 22 avril 1915 dans le secteur de Langemarck.

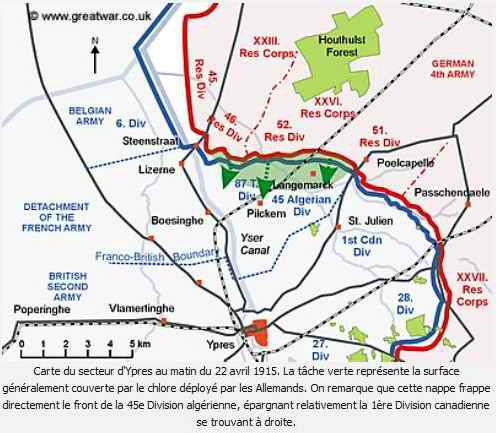

Le 6 avril 1915 la 45e division (division d'Afrique), venant d'Arras, débarquait en Belgique. Elle comprenait deux brigades : la 90e (colonel Mordacq) et la 91e (général Codet). Elle devait relever dans le secteur de Langemarck les troupes du 20e corps d'armée.

Le 14 avril la 91e brigade (7e zouaves et 3e bis de zouaves) entrait, en effet, en secteur et la 90e, à son tour, la relevait le 21 du même mois.

Elle avait à sa gauche (au nord) l'armée belge qui, très épuisée, tenait un front de 28 kilomètres environ, depuis Steenstraat jusqu'au canal de Furnes à Nieuport, où elle se reliait avec des troupes françaises qui s'étendaient, elles, jusqu'à la mer.

A sa droite (à Poelcappelle) la 90e brigade avait l'armée britannique (division canadienne, prolongée par les 28e et 27e divisions anglaises, cette dernière se reliant, vers la fameuse colline 60, à la 5e division).

Ces quatre divisions occupaient ce que l'on a appelé depuis le saillant d'Ypres, où les Anglais livrèrent cette longue et sanglante bataille d'Ypres qui commença le 22 avril 1915 (première attaque par les gaz) et dura jusqu'au 25 mai de la même année.

En face des Alliés, les Allemands, disposaient en Belgique, depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière française, des forces suivantes

1° La 44e division de réserve, le corps de marine et la 44e division d'ersatz, avec des réserves à Ostende et à Bruges ;

2° Plus au sud les XXIIIe et XXVIe corps d'armée renforcés par une brigade d'ersatz;

3° En face et à l'est d'Ypres : deux brigades de landwehr et tout le XXVIle corps d'armée de réserve;

4° Enfin au sud-est d'Ypres : le XVe corps et le IIe corps bavarois.

Enfin, à ce moment, le haut commandement allié concentrait toute son attention en Artois, où, en vue de soulager les armées russes, il préparait une attaque de grande envergure.

Cependant le 14 avril, avant d'être relevée, la 11e division avait rendu compte que, d'après un déserteur du 34e régiment de réserve allemand « l'ennemi préparait, sur le front d'Ypres, une puissante attaque qui serait précédée d'une émission de gaz ». Ce déserteur avait même fourni des précisions impressionnantes.

Mais ces renseignements ne furent pris au sérieux ni à l'Armée ni au Groupe d'armées et, quand nous arrivâmes pour prendre le secteur, on se garda bien de nous les communiquer.

Pendant toute cette matinée, le front fut relativement tranquille, sauf toutefois du côté des Anglais, qui passèrent la journée à chercher à s'emparer de la fameuse colline 60 (située à 2 kilomètres du sud-est d'Ypres) et à la possession de laquelle ils attachaient une importance toute particulière.

Sur le front français, les bombardements habituels.

Chez les Belges, rien de très particulier non plus : quelques coups de feu isolés provenant des tranchées adverses et, de temps en temps, un léger marmitage sur la tranchée de première ligne et en arrière.

La seule remarque importante de nos observateurs fut le nombre relativement considérable d'avions allemands survolant les lignes alliées et, par contre, le peu d'avions qui, de notre côté, allaient reconnaître les positions allemandes.

Au P.C. de la brigade nous passâmes la matinée et une partie de l'après-midi à nous assurer que les ordres pour la relève avaient été bien compris de tous.

Vers 16 heures, le colonel commandant la brigade monta à cheval et, accompagné du lieutenant Aissa et de ses spahis, quitta Elverdinghe pour aller se rendre compte, de visu, du terrain que l'on allait occuper et, si possible, d'une partie des tranchées qui nous étaient affectées.

Il traversa Boesinghe qui était encore relativement en bon état : quelques maisons détruites, mais l'on circulait très facilement dans les rues du village; trop facilement même, car une foule de « terribles » (73e et 74e régiments territoriaux) s'y promenaient comme si l'on s'était trouvé à plusieurs heures du front.

Dans la rue principale, il croisa le général Putz, commandant le détachement de l'armée du Nord, qui était en automobile et qui venait, lui aussi, se rendre compte, de visu, de la situation sur cette partie du front.

Il continua sur le village ou plutôt le hameau de Pilkem où il ne tarda pas à arriver ; la crête qui le dominait au nord était, à ce moment, assez bombardée mais dans des conditions très normales.

A Pilkem, poste de commandement du 1er bataillon d'Afrique, il fut arrêté par le commandant Trousson (qui le commandait). Ce dernier lui fit remarquer qu'il était plus qu'imprudent de s'avancer au delà à cheval et il conduisit le colonel à un observatoire d'où l'on découvrait assez bien le terrain dans presque toutes les directions.

Au sud, on apercevait très distinctement le canal de l'Yser (doublé à faible distance par un ruisseau, l'Yperlé), bordé d'arbres très abîmés par le bombardement mais qui masquaient, assez bien, les tranchées établies le long du canal.

Steenstraat, Langemarck, Poelcappelle, Saint-Julien étaient également très visibles ainsi que toutes les tranchées belges, françaises et anglaises qui jalonnaient cette ligne.

Enfin, au nord, on apercevait très distinctement, à 3 kilomètres environ, la fameuse forêt d'Houthulst où se massèrent les réserves allemandes pour l'attaque du 22 avril.

Comme il manifestait l'intention de se rendre aux tranchées, le commandant Trousson déclara que ce serait de la folie pure, non seulement pour le colonel, mais également pour les poilus qui les occupaient.

Elles n'existaient pour ainsi dire pas et, dès le moindre mouvement, signalé par les observateurs ou avions ennemis, un feu violent d'artillerie était aussitôt déclenché.

Il était absolument impossible d'y circuler pendant le jour, par la bonne raison qu'il n'y avait ni boyaux pour s'y rendre ni communications entre les tranchées elles-mêmes qui étaient partout discontinues.

Cette description du commandant Trousson fut d'ailleurs pleinement confirmée par le capitaine Louis Botti, du 7e zouaves, qui, appelé à relever, le 16 avril, une autre unité de ce régiment, a décrit cette relève dans un livre des plus suggestifs (Avec les zouaves. Berger-Levrault) :

le 16 avril :

« Par Elverdinghe et Boesinghe, bruyamment animés de civils et de militaires, nous avons gagné de nuit, à partir de Boesinghe, notre nouveau secteur de Langemarck.

« Position en saillant, les fusées éclairantes qui, dès le moulin de Langemarck, éclataient à notre droite et à notre gauche, nous l'indiquèrent assez.

« De plain-pied, je suis arrivé tout surpris dans la tranchée conduit par un agent de liaison auprès des sections de chasseurs (4e bataillon de chasseurs à pied) que j'avais mission de relever.

- « Voici l'officier, indique mon guide.

« Présentation réciproque, aussi rapide que mécanique. Nous ne nous rencontrerons plus. Les noms échangés nous les avons déjà mutuellement oubliés.

« Il fait nuit : je ne vois pas ses traits; il ne devine pas non plus les miens. Il est plus petit que moi.

« Pressé de partir, il me passe le gros des consignes et l'essentiel sur les positions qu'il occupait : les chefs de section, les chefs de pièce recevront de leurs camarades les indications particulières à chaque emplacement. Demain je verrai si ces consignes s'adaptent à nos méthodes habituelles ; jusque-là, les zouaves suivront strictement les avis des chasseurs.

« Ça m'intrigue tout de même un peu de ne pas voir mon interlocuteur et, comme je fume, j'aspire plus longuement pour obtenir la faible clarté qui me permettra, peut-être, de fixer quelque détail de sa physionomie ; il m'a, involontairement, placé devant un trou du parapet et une balle, provoquée par la lueur de ma cigarette, éclate, je ne sais sur quel obstacle, tout près de ma figure.

« Il m'explique, en entendant ma surprise, que les chasseurs sortent le soir par ce trou pour dégager les créneaux des pièces et qu'il faut se méfier de l'endroit, même le jour.

« Je ne lui dis pas qu'il aurait pu me faire plus tôt sa recommandation, mais je me sens devenir encore plus froid à son égard et je ne dis rien pour l'empêcher de s'en aller vite vers le village démoli qu'on dirait en dentelles, tellement les obus ont ajouré ce qui reste debout des maisons.

« Je me glisse sous l'abri en claies qui m'est destiné, sur une paille hachée par l'usage; on ne peut se tenir que couché.

« On ne peut pas bouger ici ; le ravitaillement ne peut se faire que de nuit ; la mélancolie m'empoigne ; j'en ai pour quatre jours.

« Au matin, je me réveille dévoré de démangeaisons.

« Je vais voir mon domaine.

« C'est le système des points d'appui.

« Je n'ai de relations sûres qu'à ma gauche; à droite, la communication avec l'autre fraction du système n'est assurée que par un embryon de boyau, dans lequel on ne peut circuler qu'en rampant.

« Vers l'arrière, rien que la plaine sèche et effritée, dans laquelle un réservoir à gaz montre ses tôles crevées, bossuées et rouillées.

« La tranchée est en relief; j'essaierai néanmoins de l'approfondir pour trouver un parados. Chabert occupe le même élément de tranchée avec sa section; nous pourrons nous entendre pour faire quelque chose.

« Lebideau, mon télémétreur, s'est fait tuer d'une balle dans la nuque à l'endroit même où je manquais, hier soir, d'y passer.

« Le ravitaillement n'est pas venu cette nuit et nous sommes sans vivres.

« Je visite ma section de gauche : elle est installée derrière une haie, sans autre abri; je me demande si sa situation ne serait pas précaire en cas de bombardement. Un obus qui arrive répond à ma question : nous n'avons que le temps de nous aplatir pour en éviter les éclats.

« Près de cette position, des cuisiniers d'une autre compagnie, égarés, ont été surpris par le jour. L'un a été blessé, l'autre est tué. Je fais enlever les vivres qu'ils transportaient; des patates cuites à l'eau, mes hommes auront ainsi de quoi se mettre sous la dent.

« 17 avril. - J'ai voulu creuser. Impossible, c'est un cimetière; à certains endroits, des pieds chaussés sortent du sol et quelque part où l'on passe, cent fois par jour, un pantalon rouge apparaît.

« Partout, pour peu que l'on cherche, le regard découvre des cadavres étendus, auxquels on ne peut songer à donner une sépulture.

« Les tués de la tranchée ont été enterrés, comme il convient aux soldats, sous une croix grossièrement taillée, portant un nom au crayon. Parfois, un fil de fer et quelques piquets protègent le tertre. Sur une tombe le képi du mort a été posé, une autre est garnie d'ornements pieux : un christ et quelques branches de buis fanées...

« Ils dorment, à l'endroit où devrait normalement s'élever le parados, quasi anonymes, ne rappelant rien à personne... pas même aux soldats qui voisinent avec eux, qui mourront peut-être demain, peut-être dans un instant.

« J'ai trouvé l'enveloppe d'une lettre ; j'ai lu l'adresse qu'une main enfantine avait tracée : « A mon papa, Jules Moniers, sergent au 4e bataillon de chasseurs. » L'enveloppe portait le timbre de Maisons-Alfort. Chabert me l'a prise et veut la conserver.

« Comme cet enfant nous a chavirés! »

Les Anglais (Général EDMONDS, Opérations en France et en Belgique en 1915) eux aussi expriment la même opinion sur l'organisation défensive française dans ce secteur de Boesinghe :

« Les retranchements français se composaient, aussi bien en première qu'en seconde ligne, d'une série de groupes isolés de tranchées très peu profondes, avec des parapets en sacs à, terre à peine épais de trois à quatre pieds. Les emplacements de mitrailleuses étaient bien organisés, mais nulle part on ne trouvait de traverses ou de parados ; quant aux abris, ils n'existaient pour ainsi dire pas et servaient plutôt à protéger contre la pluie que contre la mousqueterie. »

Les Allemands (Historique du 215e régiment de réserve allemand) eurent la même impression :

« Quand nous nous emparâmes de la forteresse française de Steenstraat (22 avril 1915), qui nous avait arrêtés tout l'hiver, nous trouvâmes des parapets plus que primitifs, faits en sacs à terre qui protégeaient à peine, contre la mousqueterie et des abris misérables ; seules les communications téléphoniques étaient à peu près en état . »

Tel était, d'une façon générale, l'état - car ne saurait parler d'organisation - des tranchées de la première position.

Quant à celles de la deuxième position, inutile d'en parler; elles n'existaient que sur la carte ; sur le terrain elles n'étaient même pas esquissées.

Donc au moment où les deux officiers allaient quitter l'observatoire, de nombreux avions allemands s'élevèrent et vinrent planer au-dessus des tranchées françaises, anglaises et belges.

En retournant à Pilkem, le colonel ne put s'empêcher de témoigner sa surprise en apercevant des paysans belges qui circulaient dans le hameau et aux alentours.

Il lui fut répondu que tous les villages, hameaux ou fermes de cette région, même en première ligne, étaient encore occupés par bon nombre d'habitants qui n'avaient pas voulu abandonner, même sous le marmitage, leurs terres et leurs biens.

Certains d'entre eux qui, lors de la première bataille de l'Yser, s'étaient enfuis devant la ruée allemande, étaient revenus dès que la lutte avait été stabilisée.

Ils commençaient à réparer la toiture et les murs troués par les obus et se mettaient, à nouveau, à labourer leurs champs et à faire paître leur bétail.

Le surlendemain, en effet, le 23 au matin, quand on installa le P.C. de la brigade en face de la ferme Zwaanhof, dans une petite maison sur le bord du canal, on eut beaucoup de peine à en faire partir les habitants qui, d'ailleurs, allèrent s'installer dans une autre petite ferme située à 300 mètres à peine, plus au sud.

Quoi qu'il en soit le colonel remonta à cheval et regagna Boesinghe pour continuer la reconnaissance du secteur.

Entre Pilkem et Boesinghe, il rencontra le commandant Gougne (du 2e bis de zouaves) qui, avec deux compagnies de son bataillon, venait d'arriver et allait reconnaître vers Pilkem les tranchées que devaient occuper ses compagnies (tête de pont de Pilkem).

On lui recommanda, à nouveau, de ne faire exécuter aucun mouvement de troupes avant la nuit; lui-même avec quelques officiers de ses compagnies poursuivit, toutefois, sa reconnaissance.

Entre Boesinghe et Steenstraat, rencontre du commandant de Metz, du 2e bis de zouaves, qui, lui aussi, venait en reconnaissance. Il confirma que le moral des zouaves était excellent, mais que, très renseigné sur l'état déplorable des tranchées qu'ils allaient occuper, la perspective d'être obligés de remuer la terre et de passer leur temps à manier la pioche ne les emballait guère ; beaucoup n'hésitaient pas même à déclarer « qu'ils auraient préféré cent fois un secteur où l'on se battit ! »

Les malheureux ne se doutaient pas de ce qui les attendait ; leurs desiderata devaient recevoir,

hélas ! satisfaction et comment ! : le 2e bis de zouaves laissa, dans les tranchées de l'Yser, près de la moitié de ses effectifs.

Le colonel atteignit ensuite assez rapidement le front britannique, occupé à notre droite par les Canadiens. Ils venaient de débarquer et produisaient la meilleure impression. Tous ou presque tous étaient des hommes magnifiques, respirant à la fois la force, la résistance et la souplesse ; avec cela, des plus élégants sous leur tenue pratique, ajustée, et leur coquet chapeau, qu'ils portaient avec beaucoup de crânerie.

Tous très jeunes, d'ailleurs, avec un regard franc, joyeux et un peu enfantin ; en somme très différents des Tommies anglais et, par contre, était-ce une illusion? très proches de nos poilus.

Les Anglais avaient installé sur le canal, en arrière du saillant qu'ils occupaient à l'est, toute une série de passerelles très bien construites et qui, dans la suite, nous rendirent les plus grands services.

Vers 19h30, le commandant de brigade était rentré au château d'Elverdinghe. On lui rendit compte qu'en son absence aucun renseignement particulièrement intéressant sur la situation, aussi bien dans nos lignes que dans celles de nos Alliés, n'était parvenu. Les troupes de la brigade commençaient à se mettre en marche pour aller relever, pendant la nuit, les camarades de la 91e brigade…

D'après les différents comptes rendus arrivés dans la nuit et dans la matinée, la relève, en raison de l'inorganisation et de l'état lamentable des tranchées, avait été fort pénible ; elle s'était effectuée, cependant, sans incidents et sans pertes.

Le 22 au matin, la situation des troupes de la brigade était la suivante

1° Le 2e bataillon du 1er tirailleurs (commandant Villevaleix) en première ligne, depuis le moulin de Poelcappelle (liaison avec les Canadiens), jusqu'au chemin Poelcappelle-Shromboom ;

2° A sa gauche, le 1er bataillon du même régiment (commandant de Fabry) tenait les tranchées depuis le chemin précité jusqu'à celui de Langemarck-Koekuit ;

3° A gauche encore, le ter bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique (commandant Trousson) s'étendait depuis ce dernier chemin jusqu'à Langemarck (200 mètres à l'ouest de ce village).

Là : liaison avec le 74e régiment territorial.

En arrière de la première ligne constituée par ces trois bataillons, deux compagnies du ter bataillon du 2e bis de zouaves étaient établies en soutien au sud de Langemarck, aux abords du ruisseau de Haansbeck.

Les 73e et 74e régiments territoriaux tenaient tout le front s'étendant depuis Langemarck (200 mètres à l'ouest de ce village) jusqu'à Steenstraat, village situé sur le canal, qu'ils débordaient de 300 mètres environ vers le nord (Avec deux bataillons en première ligne et un bataillon en seconde ligne). Là, ils se reliaient au régiment des grenadiers belges, dont les tranchées longeaient la rive ouest du canal.

A notre droite, à l'est, le 1er tirailleurs se reliait au 3e régiment canadien, qui occupait les tranchées au sud de Poelcapelle.

Toute notre artillerie (3 batteries de 75 et 2 batteries de 120) était malheureusement en position sur la rive est du canal, ce qui causera sa perte.

Il en était d e même de l'artillerie anglaise qui, elle aussi, laissera quelques canons dans la bagarre, mais qui avait toutefois, en arrière d'elle, ou plutôt entre elle et le canal, une voie de retraite très étendue pouvant justifier ses emplacements. Quant aux batteries belges, elles étaient à l'abri de toute surprise, grâce au canal et aux tranchées qui le bordaient (occupées par le régiment de grenadiers et le 2e régiment de carabiniers).

Certes, toute cette artillerie (française, anglaise et même belge) occupait des emplacements que nous trouverions aujourd'hui, et avec juste raison,- beaucoup trop rapprochés des tranchées de première ligne (ce qui ne présente que des inconvénients sans procurer des avantages sérieux), mais nous étions alors en 1915, c'est-à-dire au début de la Grande Guerre, et les Alliés, à ce moment-là, surtout au point de vue artillerie, avaient beaucoup à apprendre : les événements (dont ceux d'Ypres) le montrèrent.

La matinée était superbe, une véritable matinée de printemps.

L'aviation alliée en profita pour aller faire des reconnaissances au delà des lignes ennemies ; elle ne remarqua rien de bien particulier. Elle signala simplement une certaine activité en arrière de ces lignes et, dans la forêt d'Houthulst, une colonne en marche qui s'avançait avec précaution, essayant d'échapper à l'observation des avions ; mais, en somme, rien qui ne rentrât dans la normale.

A la fin de la matinée, nous pûmes observer un assez violent bombardement d'artillerie lourde allemande sur Ypres et les routes qui y convergeaient : là encore, rien d'inquiétant. Le bombardement ne dura, d'ailleurs, pas très longtemps et tout redevint tranquille.

Vers 7 heures, le commandant de la brigade envoya un officier de son état-major s'assurer que les deux compagnies du 2e bataillon de zouaves avaient bien pu s'installer, pendant la nuit, dans la tête de pont de Pilkem.

Il était à craindre, en effet, qu'en raison des renseignements peu précis qu'on leur avait fournis sur cette tête de pont, elles n'aient pu occuper les tranchées qui leur étaient assignées (Nous insistons sur cet incident, parce que, comme on le verra ultérieurement, c'est grâce à cette erreur et à ses conséquences que les Allemands, le soir, ne purent franchir les ponts de Boesinghe).

L'officier d'état-major revint bientôt rendre compte que le commandant Gougne n'avait pu, pendant la nuit, trouver ni les compagnies à relever, ni les tranchées représentant la tête de pont de Pilkem.

Des recherches effectuées aussitôt dans les bureaux du génie, à Elverdinghe, permirent alors de trouver un croquis sur lequel figuraient des tranchées semblant constituer la tête de pont précitée ; il fut aussitôt envoyé au commandant Gougne, avec ordre de « faire reconnaître ces tranchées, mais de ne les occuper que pendant la nuit suivante, dès que l'obscurité lui permettrait d'exécuter son mouvement sans attirer l'attention de l'ennemi. »

On put se mettre également en relations avec le général Codet,qui commandait la brigade que nous relevions. Il donna d'autres renseignements sur l'emplacement de la tête de pont, ajoutant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, « ces tranchées étaient toujours occupées par une compagnie du bataillon du 7e zouaves détaché à la ferme Mortelje, bataillon qui ne devait être relevé qu'au cours de la nuit prochaine. »

Des comptes rendus plus complets sur l'exécution de la relève arrivaient dans l'après-midi; les commandants du secteur étaient unanimes à constater l'inorganisation des tranchées, confirmant ainsi les renseignements que nous avions eus jusqu'alors :

« Elles n'existaient pour ainsi dire pas ; tout était à faire : approfondissements, parapets, abris, boyaux de communication, lignes téléphoniques, emplacements de mitrailleuses et surtout, jonction des tranchées séparées par de larges intervalles dépourvus de tous travaux. Comme, de plus, il était impossible de travailler pendant le jour, tous ces travaux allaient demander un temps et une peine considérables. »

Partout, la situation était présentée sous le jour le plus sombre. Le colonel décida donc de se rendre compte personnellement le soir même, de cette situation et d'aller, en conséquence, aux tranchées à la nuit tombante.

On déjeuna très tard et, après le repas, on alla prendre un peu l'air dans le magnifique jardin du château. En admirant la simplicité et en même temps la grandeur de son artistique tracé, vrai jardin à la française, ainsi que les belles essences de ses plantations relevées encore par les superbes fleurs de ses parterres, nous ne nous doutions pas de la scène tragique qui allait s'y dérouler quelques jours plus tard. C'est là, en effet, que dans la première quinzaine de mai, des zouaves ramenaient 200 prisonniers allemands.

Ayant découvert dans leurs gibernes des cartouches à balle retournée (produisant un effet analogue aux balles explosibles) et, d'autre part, exaspérés par l'attaque inqualifiable des gaz, ils ne voulaient rien moins que fusiller leurs prisonniers. Nous eûmes beaucoup de mal à les en empêcher.

Vers 15 heures, le lieutenant indigène Aissa vint signaler qu'un avion français venait de déclencher, chez les Allemands, un furieux bombardement. L'avion était, à ce moment, au-dessus de Langemarck, observant sans doute les lignes allemandes ; on vit rarement, je crois, au cours de toute la guerre, un seul avion attirer une telle foudre. Sur tout le front situé en face de nous, de Steenstraat à Poelcappelle, l'artillerie allemande tirait à toute volée.

L'aviateur français essayait vainement de se déplacer en hauteur et en largeur ; les projectiles continuaient à voler autour de lui ; finalement, il prit la seule solution raisonnable : il revint à toute vitesse dans les lignes françaises, mais continua, jusqu'au dernier moment, à être furieusement canonné. Il se tira cependant indemne de l'aventure. Le soir, après le déclenchement de l'attaque allemande, nous eûmes l'explication de cette furie teutonne ; les Allemands étaient en train de mettre la main aux derniers préparatifs pour l'émission des gaz et la mise en mouvement de leurs troupes d'assaut ; ce n'était pas le moment d'être vus ou dérangés.

Le colonel s'apprêtait à partir quand, vers 17h20, il reçut un coup de téléphone du commandant Villevaleix (du 1er tirailleurs). D'une voix haletante, entrecoupée, à peine distincte, il annonçait « qu'il était violemment attaqué, que d'immenses colonnes de fumée jaunâtre, provenant des tranchées allemandes, s'étendaient maintenant sur tout le front, que les tirailleurs commençaient à évacuer les tranchées et à battre en retraite; beaucoup tombaient asphyxiés. »

En entendant de telles paroles et surtout avec une pareille voix, on pouvait se demander si le commandant n'avait pas perdu un peu la tête ou subi un de ces chocs cérébraux, comme nous en avions vus fréquemment au début de la campagne dans la guerre de mouvement, notamment au cours des combats de la Chipotte (septembre 1914).

Nous étions loin, en tout cas, de penser à une attaque au moyen de gaz, n'en ayant jamais entrevu la possibilité et n'en ayant jamais non plus entendu parler depuis notre arrivée en Belgique.

Mais, presque aussitôt, on entendait nettement une vive fusillade accompagnée d'une violente canonnade.

Décidément, il se passait quelque chose d'anormal ; en tout cas c'était bien une attaque.

D'ailleurs, presque en même temps, un nouveau coup de téléphone. Cette fois, c'était le commandant de Fabry (également du 1e Tirailleurs) qui, d'une voix aussi émue que le commandant Villevaleix, envoyait le même renseignement, ajoutant :

« qu'il allait être obligé de quitter son P. C., ne pouvant plus respirer; qu'autour de lui des groupes entiers de tirailleurs tombaient asphyxiés ou tués en cherchant à franchir le barrage d'artillerie que les Allemands venaient d'établir sur les emplacements occupés par nos réserves ; la situation n'était plus tenable, on était pris entre les gaz et le barrage. »

Enfin, nouveau coup de téléphone du commandant Villevaleix :

« Tout le monde tombe autour de moi, je quitte mon P. C. », puis une fin de phrase que l'on n'entendit pas ; le téléphone ne fonctionnait plus.

Cette fois, le commandant de la brigade était fixé. Il montait aussitôt à cheval et, suivi de quelques spahis, partait ventre à terre vers les tranchées.

La fusillade crépitait de plus en plus. La canonnade s'étendait furieuse sur les secteurs voisins, l'artillerie du secteur, en particulier, tirait sans arrêt ; elle donnait l'impression de tirer à coffres ouverts (et c'était bien exact) mais cela ne dura pas longtemps ; plus nous avancions, plus la fusillade augmentait, tandis que le feu de l'artillerie du secteur diminuait progressivement et finissait bientôt par cesser complètement.

Très inquiet le colonel détacha, immédiatement, une estafette à Elverdinghe (P. C. de la brigade) avec l'ordre : « Premièrement, de faire alerter et de diriger sur le secteur tous les bataillons disponibles de la brigade. Deuxièmement, de demander à la division l'aide éventuelle de la 91e brigade ; l'attaque, en effet, paraissait des plus sérieuses : nos troupes refluaient de toutes parts (Afrique et territoriaux). »

De plus, le violent bombardement de nos lignes et de leurs arrières montrait que nous avions, en face de nous, une artillerie ennemie excessivement puissante.

On ne distinguait plus, du côté du canal, que quelques bribes de fumée jaunâtre, mais arrivés à trois ou quatre cents mètres de Boesinghe, nous fûmes saisis de violents picotements dans le nez et la gorge ; les oreilles commençaient à bourdonner, la respiration devenait pénible ; une odeur insupportable de chlore régnait autour de nous.

Il fallut même bientôt descendre de cheval, les chevaux, incommodés, oppressés, se refusant à galoper ou à trotter. Nous gagnâmes donc à pied . Boesinghe, puis les ponts.

Dès les abords du village, le spectacle était vraiment tragique. Partout des fuyards : territoriaux, « joyeux », tirailleurs, zouaves, artilleurs, sans armes, hagards, la capote enlevée ou largement ouverte, la cravate arrachée, courant comme des fous, allant au hasard, demandant de l'eau à grands cris, crachant du sang, quelques-uns même roulant à terre en faisant des efforts désespérés pour respirer.

Un joyeux tout titubant, à grands cris, réclamait du lait et, en apercevant le colonel, s'écriait : « Mon colonel, ces v... nous ont empoisonnés. » Bref, une vraie scène de l'Enfer du Dante; le grand poète italien n'en a pas décrit de plus tragique dans son immortel chef-d’œuvre.

Depuis le début de la guerre, nous avions assisté, hélas!... soit en Lorraine, soit à Arras, à maintes paniques, mais jamais il n'avait été donné de voir un spectacle semblable, une telle débandade.

Quant à vouloir arrêter les fuyards, peine perdue, nous y renonçâmes bientôt ; ce n'était plus en effet des soldats qui s'enfuyaient mais de pauvres êtres semblant devenus, tout d'un coup, absolument fous.

Tout le long du canal, même tableau : sans tenir compte des balles et des projectiles, sur les deux rives une foule de malheureux, affolés, étaient venus demander à l'eau bienfaisante un peu de soulagement à leurs horribles souffrances.

Par contre, aux ponts mêmes (pont du village et pont du chemin de fer) le spectacle était, heureusement, réconfortant ; les 3e et 4e compagnies du 2e bis de zouaves (bataillon Gougne) qui s'y trouvaient accidentellement en réserve, en attendant de prendre leur place normale dans les tranchées à la nuit tombante, avaient rapidement organisé la défense.

Aidées d'une section du génie et d'un peloton du 7e zouaves et après avoir rallié tous les artilleurs, zouaves, tirailleurs, joyeux et territoriaux en état de combattu;, elles avaient tenu tête aux Allemands qui, jusque-là, n'avaient pu encore franchir le glacis qui les séparait du canal.

C'est là que le commandant de la brigade obtint les premiers renseignements sur l'attaque, telle qu'elle s'était produite sur les tranchées de première ligne.

Dans ces tranchées la journée s'était passée dans un calme presque absolu ; quelques salves de 77 seulement avaient été tirées vers 16 heures sur les positions du 1e tirailleurs.

Tout à coup, à 17 heures, sans qu'aucun bruit préalable ait pu donner l'éveil, une immense fumée jaunâtre s'abattait sur le front français, dans les tranchées, depuis Steenstraat jusqu'aux lignes anglaises, c'est à-dire sur un front de 6 kilomètres environ.

Les guetteurs donnent l'alerte. La fusillade se déclenche immédiatement.

Sur le secteur de la 87e division, aux abords de Steenstraat (A gauche et au nord du secteur d'Elverdinghe), les territoriaux des 73e et 74e régiments, presque immédiatement tournés par les Allemands, refluent rapidement sur les ponts de Steenstraat, et de Boesinghe.

Dans le secteur d'Elverdinghe, le 1er bataillon d'Afrique et les deux bataillons de tirailleurs tiennent tête avec quelques unités qui ont pu sortir des tranchées ou qui étaient en réserve, mais suffocant presque immédiatement sous les fumées asphyxiantes et accablés par un tir très violent d'artillerie lourde, tous les poilus qui ont essayé de se maintenir sont tués ou faits prisonniers ; les autres se retirent dans la direction d'Ypres et de Boesinghe.

Les Allemands les serrent de près et les ont même dépassés vers le nord, le long de la voie ferrée Langemarck-Boesinghe que les territoriaux ont abandonnée. Ce drame s'était déroulé en une demi-heure environ ; la surprise avait été complète. Les feldgrauen purent, en moins de trois quarts d'heure, atteindre la région d'Het-Sas et arriver en face des ponts de Boesinghe (2 à 300 mètres environ), mais, jusqu'alors, ils avaient vainement essayé de les enlever.

Telle était la situation à ce moment, 18h45 environ.

Le colonel put également interroger quelques officier d'artillerie échappés à la tourmente et qui, eux aussi, aux abords du pont, faisaient vaillamment le coup de feu avec les canonniers qu'ils avaient pu rallier.

Fous de colère, crachant le sang, les yeux hors de la tête, ils racontèrent que toutes leurs pièces étaient tombées entre les mains des Allemands, et supplièrent d'organiser immédiatement une contre-attaque pour aller les reprendre. Mais avec qui et avec quoi?

On leur fit comprendre que, pour monter une telle attaque, il fallait avoir des fantassins, où étaient-ils? et surtout de l'artillerie pour préparer et appuyer le mouvement en avant ; nous n'avions plus une seule pièce.

Ils donnèrent alors des détails : quelques minutes à peine après le début de l'attaque et l'émission des gaz, ils avaient tout à coup aperçu les Allemands surgir à quelques centaines de mètres de leurs pièces.

Malgré les gaz, les servants avaient aussitôt ouvert le feu et tiré à mitraille, à coffres ouverts, jusqu'à ce que les munitions fussent épuisées, et ce fut vite fait.

Par un heureux hasard, les fumées de chlore étaient passées un peu au nord des batteries. Les Allemands, la figure couverte d'une espèce de masque, avaient subi de grosses pertes et s'étaient arrêtés un moment.

Mais, bientôt, on entendit distinctement les cris de leurs officiers : « Vorwaerts ! Vorwaerts ! », et le barrage roulant d'artillerie qui les précédait, s'intensifia de plus en plus. Enfin, des groupes ennemis surgirent à droite et à gauche. Il fallut donc, en toute hâte, enclouer les pièces, les abandonner (Nous perdîmes trois batteries de 75 et deux batteries de 120) ; un grand nombre de servants ne purent s'enfuir à temps et furent faits prisonniers.

La nuit était tombée (19h30)

un officier de l'état-major de la brigade arriva, à ce moment, d'Elverdinghe et prévint que le général de division, qui avait d'abord cru le colonel disparu dans la tourmente, le priait de rentrer à son P C., où lui-même allait se rendre.

Le général faisait connaître, d'autre part, que le 7e zouaves qui occupait les tranchées., de la rive ouest du canal, en face de la ferme Zwaanhof, était placé sous les ordres du commandant de la 90e brigade.

Ordre fut envoyé aussitôt au 7e zouaves de « traverser le canal sur les passerelles au sud de la ferme Zwaanhof et d'exécuter, le plus tôt possible, une contre-attaque dans la direction de Pilkem ».

C'était le seul moyen d'arrêter l'offensive allemande sur les ponts de Boesinghe (en la prenant de flanc).

En même temps, il était prescrit à un bataillon du 2e bis de zouaves de venir remplacer les unités du 7e zouaves dans les tranchées qu'elles occupaient sur la rive ouest du canal.

Avant de quitter les ponts de Boesinghe (20 heures environ), le colonel prescrivit

--Aux deux compagnies du 2e zouaves d'empêcher, à tout prix, les Allemands de franchir le canal;

--De chercher à établir, le plus tôt possible, la liaison avec la 87e division territoriale ou, à son défaut, avec les Belges, ainsi qu'avec le 7e zouaves et les Anglais (au sud)

En traversant Boesinghe, rencontre du lieutenant du génie Hardelay qui, quelques heures plus tard, devait se faire tuer si héroïquement :

« Hâtez-vous, lui cria le colonel, il faut faire sauter immédiatement les ponts. »

« Mais, je n'ai pas d'ordres, répondit-il; le capitaine Durand, mon chef, les sollicite depuis plus d'une heure et, en attendant, il m'envoie sur le canal pour tout préparer.»

« Il ne s'agit pas de préparer, répliqua le commandant de la brigade, mais d'exécuter, nous en sommes à quelques minutes près ; d'un moment à l'autre, les Allemands essayeront de traverser le canal ; il faut les en empêcher à tout prix ; donc, faire immédiatement sauter les ponts. En tout cas, je commande le secteur et vous donne l'ordre de les faire sauter. J'en prends toute la responsabilité. Hâtez-vous, hâtez-vous ! »

Un autre eût objecté que, d'après les règlements et les instructions en cours, seul, le commandant en chef de l'armée était qualifié pour donner un tel ordre. Le lieutenant Hardelay n'hésita pas et répondit :

« Mon colonel, dans quelques heures et, en tout cas, dès qu'on le pourra, votre ordre sera exécuté » - « Voulez vous un ordre écrit, je vais le rédiger ici même et vous l'envoyer. »

« Inutile, mon colonel, votre parole me suffit. »

Et cet excellent officier de s'éloigner aussitôt au pas de gymnastique pour aller à son devoir, c'est-à-dire... à la mort (Il fut tué quelques heures après)

Faut-il rappeler que plus tard, le 27 mai 1918, au Chemin des Dames, c'est faute d'avoir trouvé des officiers aux idées aussi larges qu'un lieutenant Hardelay, que les ponts de l'Aisne ne furent pas détruits et que les Allemands les traversèrent, l'arme à la bretelle.

Ce jour-là, on attendit les ordres du commandant de l'armée qui, évidemment, ne put les envoyer à temps. S'il avait eu un plus confiance dans ses subordonnés et qu'il leur eût délégué, en permanence, ses pouvoirs pour ordonner la destruction des ponts, le désastre du Chemin des Dames eût été très. probablement, en grande partie, atténué.